式辞用紙の書き方・折り方・包み方

一般的に式辞は頻繁に使うものではありません。

だから、入学式や卒業式で祝辞や弔辞など突然必要になるときに困ってしまいます。

そこで、いざというときにも困らないように、式辞の上包みの折り方、巻紙の折り方を解説します。

また、式辞の書き出しと書き終りの基本を解説します。

お経の形式から来ていると言われますが、諸説あるので1つの方法と捉えてね♪また、式辞は書き損じても大丈夫!対処法も説明します。

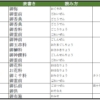

上包みの折り方

上包みは一般的に奉書紙を使用します。

最近では、市販の式用紙を買うと、付属している事が多いです。

紙の表面を下にして縦向きに置き、左1/3程度を右側に折り曲げます。

次に、右1/3を左側に折り曲げます。

中に入る式辞用紙のサイズから上下左右に余裕を持たせた上で、上下均等に裏側に折り曲げる。

左側は5mm程度の隙間を開けます。

弔辞は左右反対となり、右側から開くようになります。

表題の位置は左右から中心、上下中心の上側から書きはじめます。

奉書紙が大きなサイズの場合は、最初の段階で右から左に2つ折りにします。

その後の流れは同じです。

式辞の書き出しと書き終り

市販されている式辞用紙の多くは折ってある状態で販売されていますので、表面と裏面、進行方向に気を付ければ、そのまま使用できます。

巻紙の場合は、一折8cm程度で折り曲げていきます。

書き出し

①は余白を取ります。

お経であれば表紙が付くので、のりしろと考えてください。

8cmの一折よりも幅狭となり、5cm程度です。

表題を入れる場合は②に入れます。

(※本文の冒頭に入れる事もあります。)

表題は左右中心、上下中心より上から書きだします。

本文は③から始まります。

一折2~3行が基本と言われていますが、多く見られるのは3行書きです。

一般的な文章と同じく、段落、句読点を入れます。

文章の上部は揃え、余白は1.5cm程度です。

下部の余白も1.5㎝程度ですが、決して揃えなければいけない訳ではありません。

※諸説あり。

書き終り

本文が終わった次の一折に、日付、所属、肩書、名前等を入れます。

日付は本文よりも少し下から、少し小さな文字で書きます。

肩書と名前もそれぞれ書き出しを下げます。

書き出しと同じように①は余白を取ります。

8cmの一折よりも幅狭となり、5cm程度です。

また、書き終りは②も余白にします。

つまり、最後の名前が入る折が④の場合、①②③が余白になります。

※諸説あり。

用紙の継ぎ足し

式辞用紙は継ぎ足す事が許されています。

例えば、用紙が足りなくなってしまった場合や書き損じてしまった場合は、継ぎ足したり、差し替えることが可能です。

市販の多くの式辞用紙は、はじめから1~2ヶ所の継ぎ足しがしてあります。

継ぎ足しは、文章の進行方向に対して、先(右)が上側、後(左)が下側となります。

カッターや定規を使って、切り口をきれいに揃えます。

継ぎ足しは、できるだけ谷で行うのが好ましいとされています。

のりしろは文章の後(左)の側で、5~8mm程度取ります。

折り目をきっちり合わせて丁寧にのりつけします。

市販の式辞用紙もはじめから継ぎ足しがしてあるので、買ってきたら、継ぎ足しの場所を確認してください。

継ぎ足しを確認して、文章の進行方向を確認します。

上側が前(右)、下側が後(左)です。

式辞のご依頼について

式辞(祝辞・謝辞・弔辞など)のご依頼を受け付けています。式辞の筆耕は若干時間がかかるため、基本1週間程度のお時間をいただいています。しかし、急にご入用の場合もあるでしょう。お急ぎにも極力対応しますので、まずはお問い合わせください。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません