摩訶不思議なカタカナの謎?起源は漢字ではなく…だった!

書道を本格的に勉強しだした数年前から疑問に思っていることですが、最近は確信に変わっています。それが『カタカナと漢字は無関係』ということです。起源が漢字でなければ…。

前回書いた記事にカタカナの歴史と真実を綴っていますが、今回の記事は実例を増やした補足編です。前回の記事は下記からどうぞ!

⇒ 俺は騙されない!カタカナが漢字由来な訳がない!

あまり本気で読まないで、お遊びの1つとしてお気楽にご覧ください。

そんな馬鹿な!カタカナ由来の漢字

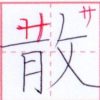

カタカナの由来になった漢字を抜粋して書いてみました。ぺんてる筆ペンの【極細】と【朱墨】を使っています。

赤い部分がカタカナの由来になった部分です。基本的に楷書が元ですが、中には崩した状態から進化したものもあるそうです。

これらの漢字は江戸時代に研究されましたが、平仮名のような進化の過程はほぼ見つかっていません。つまり『漢字 ⇒ カタカナ』この⇒の部分が見つかっていないということです。

ア

コザトヘンの一部を取って【ア】となっています。コザトヘンの漢字はたくさんありますし、【ア】と発音する漢字はたくさんあります。その中で【阿】を選んだのはなぜ?偏ではなく旁なら納得するんだけど。

キ

平仮名はの【き】は【幾】です。草書をさらに単純化すると【き】になるのは納得です。しかし、楷書の【機】から【キ】になると変です。跳ねないの?払わないの?ほかの方かなと比べても一貫性を感じられません。

タ

【タ】の由来が【多】なのはわかります。異論がありません。他の文字もこんな感じだったら疑問を持たないのですが。

ヱ

これはかなり強引ですね。1つの画を分断して形を強引に似せようと苦心している様子がうかがえます。仮にカタカナの由来が漢字だとしても【ヱ】の由来になった漢字が【恵】ということはないのでは?

マ

これもわかりません。平仮名の【ま】の由来が【末】なのは草書を見れば一目瞭然ですが、どうやってカタカナの【マ】になるんだろう?

ヲ

形は納得できませんが、筆順で考えると【ヲ】なのかなぁ。ちなみに【ヲ】の筆順は横横縦です。そう考えても1画目の入りが逆ですよね。ん~わからない。

ヨ

【ヨ】の由来になった漢字は【与】の旧字体【與】です。これはまだマシな方ですね。漢字の「一部分から引用した」と言われればそうなのでしょう。

ン

これも難解です。【尓】の1~2画目は左払いと横画。なぜこれが【ン】になるのでしょう?字形が違うし、筆の方向も違う。画数しか共通点がありません。

ル

一見似ているような【ル】と【流】ですが、よくぞ見つけたな!といった感じです。普通で考えると、『下の3画』をそのまま流用しても良いと思うのだけど。

メ

これも一見ありえそうな【メ】【女】ですが、やっぱり1画の1部だけ引用することに違和感があります。でも、ほかの文字に比べればましな方かな。

納得できない

今回、10文字程度ピックアップしてみましたが、やっぱり突っ込みどころ満載です。この10文字以外でもそんな馬鹿な!という文字はたくさんあります。というかほとんど。

一字一字を見ると、あるときは漢字の一部分をそのまま使ったり、ある時は若干崩した字形をもとにしたり、ある時は強引に文字の中から発掘するようなことをしてみたり、とにかく『一貫性』がありません。

AIに期待

前日の記事でも書きましたが、カタカナの由来は漢字ではなく、神代文字だというのが、僕の中ではほぼ確定しています。

今は異端と思われるでしょうが、5年後10年にどのような真実が判明するか?楽しみです。

実は、AIの進化に期待しています。AIに世界中の言語やペトログリフを覚えさせ、信ぴょう性が有る無しにかかわらず古代文献を全て読み込ます。

その状態でAIはどのように整合性を図り、どんなことを語るのか?

ホントに楽しみです♪

えっ、AIは怖い?

確かにそうかもね。

おわり

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません