最速!草書の書き方を覚える方法~毛筆・硬筆書写検定対策~

毛筆、硬筆書写検定の準1級と1級の最大の難関に『草書』を挙げる人は多いと思います。僕もそうでした。僕は試験対策のためにゼロから覚えたのでなかなか大変でした。

草書を勉強するとき常に考えていたのが『どうしたら効率的に覚えられるか?』『どうすれば楽して覚えられるか?』です。そして、自分なりに最適最速に覚える方法を見つけることができました。

草書をゼロから覚える方法

草書を覚えるとき、『草書の覚え方』のような書籍を用意して覚えようとしましたが、なかなかうまくいきませんでした。

もちろん、基礎知識もないので書写検定の過去問をやってもサッパリです。それでももがいて模索して、最適な方法を見つけることができました。

それが『書譜』の臨書の活用です。

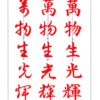

書写検定では、『書譜(孫過程)』『集字聖教序(王羲之)』『真草千字文(智栄)』の草書を重要視しています。※一般的に草書の基礎はこの3作品です。

そんな中でも最も重要なのが『書譜』です。出題傾向が高いという事よりも、草書の基準になる作品なので、最も重要と言えます。

草書の勉強の第一段階はとにかく書譜を活用します。

臨書の方法

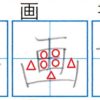

臨書には形を真似る形臨と意味をくみ取る意臨がありますが、草書を覚えるのが目的なので形臨で進めていきます。

臨書は複数の方法で実践します。

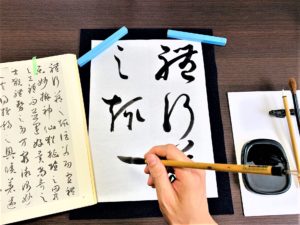

①半紙に太筆で臨書

②半紙に中筆で臨書

③半紙に小筆で臨書

④普通紙にボールペンで臨書

目的は草書の書き方に慣れる事、草書を覚える事の2つです。何が書いてあるのか?どうやって書かれているのか?理解しながら臨書していきます。

①半紙に太筆で臨書

これは通常の臨書です。半紙に4~6文字程度、ゆっくりじっくり書いていきます。

目的は字形を正しく認識して忠実に再現することです。書写検定試験の臨書問題の練習にもなります。

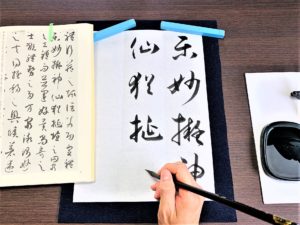

②半紙に中筆で臨書

これは半紙に3行12文字、もしくは3行15文字書いていきます。

試験対策をしている人なら気づくと思いますが、3行12文字は準1級、3行15文字は1級対策になります。

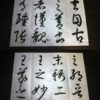

そして、ここからがポイントですが、書くペースに変化を付けてみてください。つまり、ゆっくり書くだけでなく、早書きもやってみるのです。

早書きは『何が書いてあるか?』しっかり理解したうえで行って下さい。

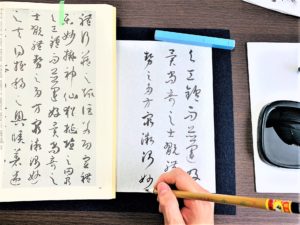

③半紙に小筆で臨書

これは半紙に50~80文字程度、だいたいで構いません。

小筆になれることと、とにかくたくさん覚えるために書いていきます。

ゆっくり丁寧に書くことよりも、早書きに重点を置いて、どんどん覚えるつもりで書いていきます。

早書きは最初は字形が乱れるかもしれませんが、慣れていくうちに筆の挙動がわかり、見栄えが良くなっていきます。

そもそも草書は早書きを目的としているので、目的に即した書き方ともいえるのです。

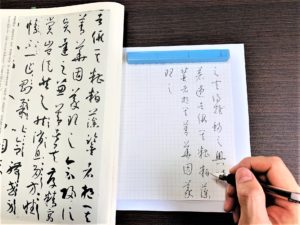

④普通紙にボールペンで臨書

ボールペンの場合は、とにかく覚えることを目的とします。

これは小筆と同じです。とにかく書いて書いて書きまくります。

書道というよりも、とにかく覚える事を目的としてください。

あとは繰り返し

これは実際に僕が実践していた方法なのですが、効果は抜群でした。特に小筆とボールペンの早書きは効果的です。

あとは繰り返すだけです。

書譜を2~3周書けば、草書はそこそこ覚えられますし、何となく法則性もわかってきます。

この状態になったら、『草書の覚え方』のような書籍や過去問を勉強すると効果的でしょう。

さらに『集字聖教序(王羲之)』『真草千字文(智栄)』でも同じことをやったら、もっと効果は高まると思います。※僕は『集字聖教序(王羲之)』までしかやらなかったけど。

早書きの注意点

早書きは綺麗に書くことよりも覚えることに注力しています。

しかし、やはり書道の学習の一環なので、雑に書くことは良くはありません。あくまで早く、更に綺麗になるように意識することが大切です。

意識するだけでも文字は変わりますのでね。

今回は毛筆を中心に説明しましたが、硬筆書写検定対策としても効果はあります。④のボールペンをひたすら繰り返せばOKです。

あとは、草書に苦手意識を持たないように自分をコントロールすることも大切です。苦手意識を持つと何故か覚えも悪くなります。

「大丈夫!簡単に覚えられるさ」と気楽に構えましょう。

いやほんと大丈夫!

覚えられますから。マジで!

===============================

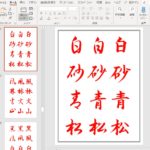

こんな教材が欲しかった!を形にしてみました。(2019-5)

毛筆書写技能検定準1級&1級試験/第一問(楷・行・草)対策

【四字熟語三体作例集】詳細ページへ

【墨場必携五文字三体作例集】の詳細はこちら

===============================

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません