賞状の作成で頭を悩ませる文面の作り方をご紹介します。句読点の有無は?どのくらいの長さ?文章の段落は?基礎的な作り方をご紹介します。

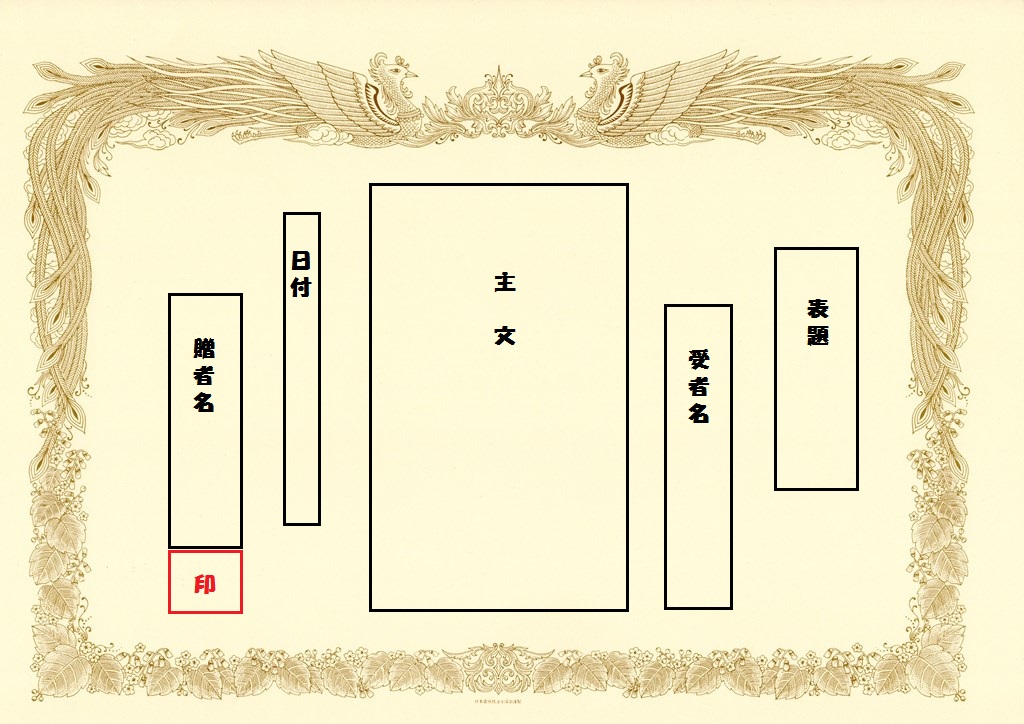

賞状のパーツ

賞状は基本的に右から【表題】【受者】【主文】【日付】【贈者】のパーツから成り立っています。※【表題】【受者】の間に【賞名】が入ることがあります。

- 【表題】…賞・賞状・表彰状・感謝状など

- 【受者】…賞状を受け取る側の名前・会社名・団体名など

- 【主文】…賞状の内容

- 【日付】…賞状を贈呈する日付

- 【贈者】…賞状を渡す側の名前・個人名・団体名など

- ※【賞名】…優勝・順位・部門など

ここではこの中でも【主文】につてい考えていきます。

主文の基礎

まず、主文は句読点は付けません。

主文は簡潔にまとめられていた方が良いとされています。同じ言葉の繰り返しは避けて、できるだけ端的な内容が良いでしょう。

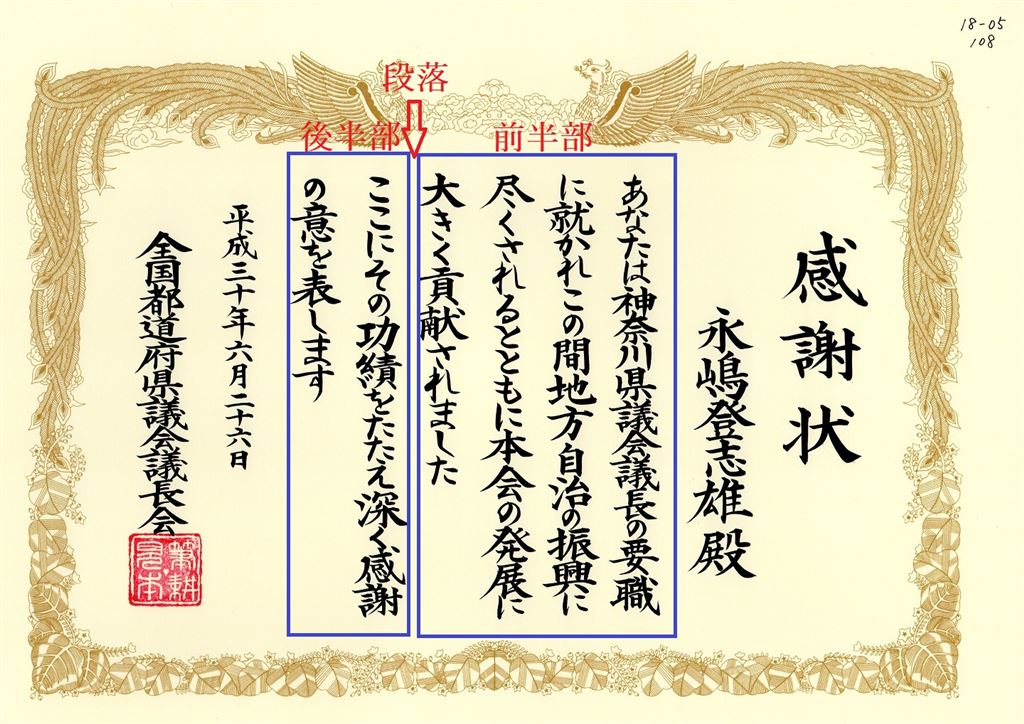

段落は1つが原則です。段落と言っても文字の書き出し位置を下げたりはしません。主文各行の書き出し位置は同じ高さです。

主文の内容は、前半が受賞者の功績などの行いについて、後半が賞状を贈る理由について書きます。段落が来るのはこの部分だけです。

文章の数はいくつあっても構いません。ただ、段落が原則1つなので、文章は続けて書くようになります。

漢字やひらがなや表現について

賞状だからと言って難しい言葉を使う必要はありません。

例えば、あなた・貴方・貴殿など、受賞者に対する表現はどれを使っても構いません。漢字を使えば若干固く、ひらがなであれば柔らかく、印象で決めて良いでしょう。

- ここに・茲に

- よって・因って

- たいして・対して・對して

- ・・・

表現はたくさんありますが、どれも漢字でもひらがなでも大丈夫です。公的だから漢字、個人的だからひらがなということもありません。

主文の内容に困っているのであれば、過去の賞状から参考にすると良いでしょう。過去の賞状をもとにした文例集のサイトがありますので、自分の思う賞状の内容と近いものを探して参考にしてください。

実は…

ここまで、賞状の中でも頭を悩ませる【主文】の文面について説明しましたが、最終的には自分の書きたいように書いて良いと思います。

主文は簡潔に書かれた方が良いですが、心を込めた文章が長くなってしまったらそれでいいと思います。

結局は、感謝の気持ちや名誉を与える気持ちが伝わることが最も大切なのです。基礎を踏まえていつつ、その基礎からはみ出しても決して気にする必要はありません。

あまり難しく考えずに、素直に文面を考えてみてください。