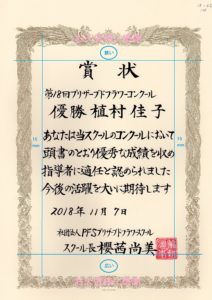

横書き賞状は用紙が縦の状態になります。※縦書き賞状は用紙が横向きです。縦書き賞状を横にすれば横書き賞状のレイアウトになるかというと、そんなことはありません。横書き賞状には独自のレイアウトのルールがあります。

レイアウト

賞状は状況に応じた最適なレイアウトが存在します。なぜレイアウトが存在するかと言えば、見栄えが良くなるためです。このレイアウトは基本ルールがあるのですが、先人たちの知恵と工夫で成り立っています。

とは言っても100%そのルールに沿わないといけないという事でもありません。筆耕の仕事をして経験を積むと、自分なりの改善点も発見できます。基礎ルールを踏まえたうえで、自分なりのセオリーを構築してみてください。

空間

賞状の文字の大きさの基本ルール

表題>受者名≧賞名>贈者名>主文>日付

他も細かい大きさのルールはありますが、大体上記の順番で成り立っています。

文字の大きさと同様に重要なのが空間です。枠と文字の空間、文字同士の空間、書き始めと書き終わりによる左右の空間です。

大外の空間は縦書き賞状は上下も左右も同じ空間です。しかし、横書き賞状の場合、左右は対象ですが上下に変化が必要になります。

上が狭く・下が広い

となります。これは見た目の印象になります。上は大きな表題で1~3文字程度、下は贈者なのでたくさんの文字があります。上下を同じ空間にすると下が狭く見えてしまうのです。

受者側

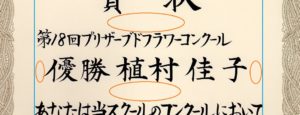

受者は書き終わりの位置を基準にレイアウトします。

主文の書き終わり(右端)から1文字(10~15㎜)程度が書き終わりになるようにレイアウトします。今回は『優勝』が入るのでそれも計算したうえで考えます。

賞名の『優勝』の書き出しは、コンクール名より1文字程度右から書き出しています。仮にコンクール名がない場合は、主文の書き出し位置から5㎜程度右から書きます。※同じでもOK。

表題(賞状)とコンクール名、受者名と主文、これらの空間は同じで広めにとります。

贈者側

贈者側のポイントは書き出し位置になります。

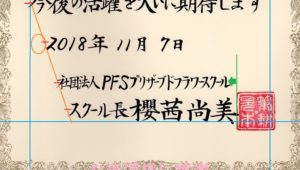

日付は主文から1文字程度右から書き出します。そしてこれが基準になります。

贈者の所属と次の行の肩書の書き出し位置は、主文の最後の行のと日付の中心を通る線の延長線上になります。※空間はあらかじめ決めておきます。

贈者名の書き終わりは印鑑のサイズを考慮して決めます。通常の賞状の場合は20~27㎜程度になるでしょう。印鑑は名前と重なっても良いので、極端にスペースを取る必要はありません。

贈者名の上にある所属名の書き終わりは、贈者名よりも必ず左で書き終わるようにします。

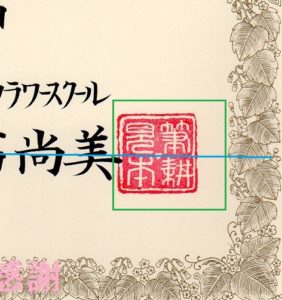

印鑑の押す位置

横書き賞状の印鑑の押す位置です。

印鑑は贈者名の中心が合うように押します。

名前と重なっても離れても構いません。特に決まりはないので、賞状全体のバランスを見ながら押すと良いでしょう。推奨するのは触れる程度です。

避けた方が良いのが、所属名と重なることです。今回でいうと『フラワースール』の部分です。重ならないように、できるだけ名前よりも左で書き終わるようにします。

また、賞状用紙の枠模様にも重ならないようにしてください。

無理をしない

賞状の作成で最も大変なのがレイアウトです。いくら細楷が上手でも、レイアウトが作れないと形になりません。

文字数が少なくて簡単なレアウトなら、未経験者でも書けるかもしれませんが、ちょっと複雑になるとかなり困難になります。

また、賞状はパターンが無数に存在するので、まとまった書籍などがありません。本格的な賞状を作りたいと思ったら、しっかりとした知識が必要になるのです。

ここまで、横書き賞状の書き方を解説してきましたが、その雰囲気だけでも感じていただけると嬉しいです。

おわり

コメント